Project Description

Perdendo le tracce

PREMIO MARINA

Testo critico a cura di Luca Maggio

Il mondo è caos, anagramma di cosa regolata da leggi che fanno natura feroce e armonica a un tempo: l’uomo è specchio inconsapevole del mondo.

Oggetto dell’indagine di Filippo Farneti (Ravenna, 1972) è l’identità umana, la sua inafferrabilità nel flusso dei pensieri, meandri pericolosi, liberati per paradosso su carta, supporto fragile, e con mezzi delicati quali la matita o le tempere acquerellate, al più la penna per marcare i segni.

Ed è il disegno punto di partenza e snodo dell’artista, pratica quotidiana di autoanalisi priva di infingimenti (ossessivi gli autoritratti in cui sembra domandare: chi sono io, dov’è l’io, cos’è l’io?), unita a certa riflessione sulla memoria d’ascendenza boltanskiana, oltre a una vocazione narrativa degna della miglior graphic novel.

Due al momento gli approdi principali del suo fare: i quadri-puzzle e la serie ultima delle ombre.

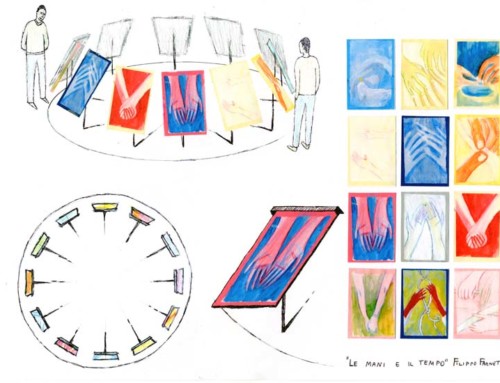

I primi sono una sorta d’equivalenza grafica del monologo joyciano di Molly Bloom, formati da un elenco di piccoli riquadri, in ognuno dei quali sono omini o particolari di paesaggi oggetti corpi volti e occhi che ci chiamano nell’opera, istantanea del complesso dei pensieri dell’artista, montati secondo analogie precise: l’arcata sopraccigliare diviene ponte o reminiscenza di elmo iliaco nell’immagine successiva, mentre una figura può trovarsi ripetuta ma sbiadita in quella accanto o completare l’azione o un particolare di una sopra o sottostante.

Tutto è dunque connesso e i soggetti singoli si chiariscono nell’insieme, invitando lo spettatore a ritrovare le fila (im)possibili del senso di questi tarocchi dai destini pressoché infiniti e vivi: come tali essi potrebbero debordare dai confini che per necessità l’autore impone loro, risalendo pareti, invadendo stanze, o come un blob senza freni, uscendo all’esterno per ricoprire tutto, divenendo misura immisurabile della biblioteca borgesiana.

A questo versante di ricerca risponde su un polo a prima vista opposto l’assenza e il bianco e nero della sequenza detta “Dalle ombre”, epifania d’ectoplasmi in cui il soggetto è uno, umano e non, riaffiorante alla mente dal pozzo del tempo e ora qui chiuso in una nicchia.

L’analisi si fa stringente, eppure qualcosa interrompe il processo di emersione e attraverso lastre satinate di plexiglas, l’artista fa intendere che la verità resta opaca, avvicinabile come voleva Popper, ma alfine irraggiungibile.

A ben vedere, il tema dell’io sfuggente, della memoria irrecuperabile per il tradire della mente (radice comune al verbo mentire), torna anche in questo teatro delle ombre: recita una formula della crisi iconoclasta dell’Impero bizantino: “la verità è immagine, ma non c’è immagine della verità”.

Ciò nonostante, solo un fare artistico incessante può tentare di conoscere e colmare ciò che si può della distanza fra l’uomo e se stesso, unendo alla saggezza eraclitea (“la natura delle cose ama nascondersi”) la consapevolezza di Beckett: “No matter. Try again. Fail again. Fail better.”